西表島の大自然やツアー内容をご紹介

日本の端っこ・西表島の日常や島民しか分からないレアな情報も登場するかも!?

西表島パイナップルのすすめ2018/06/11

雨が多くなり、西表島でもようやく梅雨らしい気候になってきました。

つい先日は台風も発生しましたが、西表島に上陸することはなかったため、天気が少し崩れる程度の影響しかありませんでした。

そんな梅雨の時期にこそ味わってもらいたい食べ物が……こちら!

そう!パイナップルです!

沖縄県では多くの品種のパインが流通していますが、そのなかでも、今回は西表で見かけることの多い2種類を紹介したいと思います。

見た目、味の特徴から切り方まで、フルーツ好きの方は必見ですよ〜。

ピーチパイン

主に沖縄本島や八重山諸島で生産されている品種で、正式名称は「ソフトタッチ」。西表島では最もポピュラーな品種で、桃のような香りがすることから一般的にピーチパインと呼ばれています。

パインとしては小ぶりで、400〜800グラムほど。収穫時は緑がかっていますが、熟すと赤くなり、甘い香りが漂います。収穫時期は4月から7月ごろまで。

西表島では無人販売所などで100〜300円程度で販売されており、安くお手軽に食べることができます。

果肉は普通のパインと比べて白く、ジューシーなのが特徴。沖縄のパインの中では一番甘い品種とも言われ、完熟のものは缶詰めのシロップ煮と間違えるほどです。

スナックパイン

沖縄県内では広く栽培されている品種で、ボゴールとも呼ばれます。大きさはピーチパインより一回り大きいくらい。

沖縄本島での収穫時期は6月下旬から7月上旬ですが、八重山地方では4月下旬から6月下旬と、時期が異なるようです。ピーチパインほど時期が長くないため、西表島ではピーチパインほどは見かけません。

大きいからか値段も少し高めで、無人販売所で300〜500円ほど。

果肉は柔らかく、酸味が少ないのが特徴です。

その柔らかさ、果肉中に隙間が多くある等の理由で、手でちぎって食べることができるためスナック感覚のパイン→スナックパインとなったそうです。

が、試してみたところ結構な握力が必要なので、普通に切った方が早いかもしれません笑。

パインの入手方法

西表島内には多くの無人販売所があり、そこでは季節の様々な野菜、果実が安値で販売されています。

特に春から初夏にかけてのシーズンはパインが山のように積まれていて、地元の人たちが続々と購入していきます。

一個あたり数百円と、内地のパインの値段からすると激安。

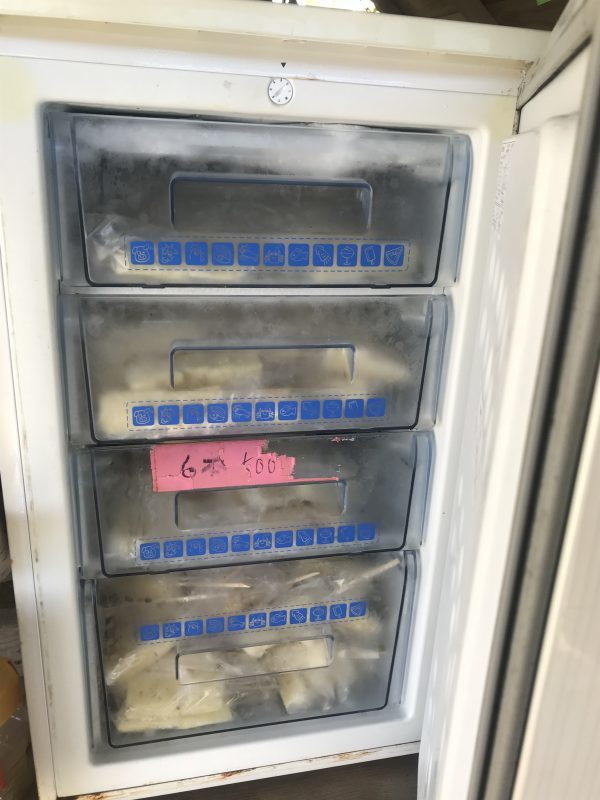

まるまる一個は……という方にはこちら。

無人販売所の中には冷凍庫が備え付けてあるところもあり、そこを開けると……

冷凍のパイン棒が購入できます。

一本100円とやすい上、キンキンに冷えているので、蒸し暑い西表観光のお供にどうぞ!

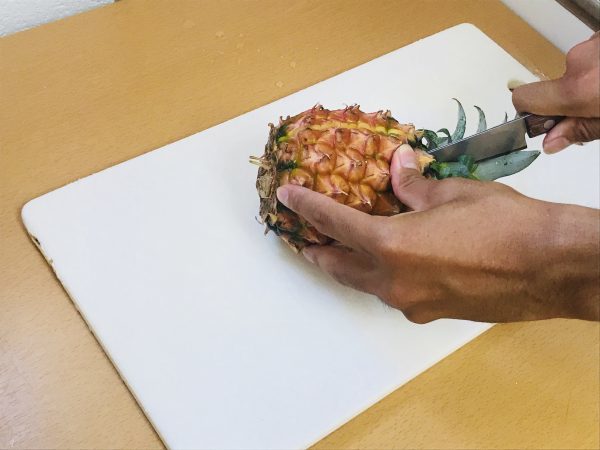

おしゃれなパインの切り方

パインを買ってはみたものの、普段は缶詰めしか食べないから切り方がわからない……

そんな方へ!

① 縦半分にカット

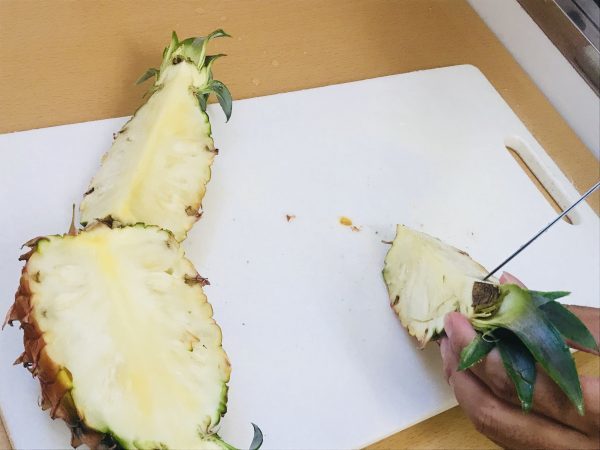

② さらに半分にカット

③ 左右から皮に沿って包丁を入れ、果実と皮を切り離す

④ 食べやすい大きさに切る

⑤ キレイに盛り付けて完成

島内では比較的安価&簡単に手に入れることができるパインですが、島の外で購入すると数倍の価格になることもしばしば。

そのため、西表で購入してそのまま持って帰って食べる、もしくはお土産や贈答用として購入するのもオススメです。

パイン農家さんではパインの通信販売や、贈答用として送料無料での配送も行っていますので、ぜひ利用してみてください!

西表の初夏の味覚、パイナップル。この時期しか味わえない甘さを求めて、西表島を訪れてみませんか?

スタッフ 船越

サニーデイ西表修行:ナーラの滝編2018/06/07

6月5日、火曜日の西表島。

例年、ゴールデンウィーク明けから夏休み前のこの期間は、ピーク時と比べて観光客が少なく、混雑が苦手な方にオススメの時期です。

そのため、ゲストが入らずツアーを決行しない、暇な日ができてしまいました。

そんな日は、普段は行けない西表島の名所を訪れるチャンス。

サニーデイスタッフ総出で、研修という名の修行へ!

ジャングルの奥地にあり、地元の人でも滅多に行く機会のない「ナーラの滝」へ、向かいます!

4月からの新人スタッフさんも一緒に。

体育会系出身で、期待の若手です!

ナーラの滝は、西表島の奥地、秘境中の秘境に存在する「幻の滝」です。

とにかく険しい道のりで、その大変さは体育会系の人も唸らせるくらいだとか……

具体的な距離は、片道でカヌーを8㎞、トレッキングを1㎞。全体でカヌーを4時間、山登りを1時間ほど続ける体力が必要です。

ツアーの開始はカヌーから。西表島では車で行ける最西端、白浜という集落から出発です。

ここから「仲良川」をカヌーで上っていきます。なにやらこの川を小型フェリーで進むことでカンタンにナーラの滝へ行く方法もあるようですが、今回のメンバーは全員、体力が自慢のネイチャーガイドです。そんな裏技は用意されていません笑。

覚悟をして、カヌーに乗り込みます。

気合十分のメンバーたち。

いざ出発!!

強風、高波などコンディションの悪い日は海が荒れて大変だそうですが、今日は凪。天気も最高です。

二人乗りで力を合わせて漕いで行きます。

狭い川もなんのその。ツアーで鍛えたでヌー操縦テクニックが光ります。

この辺りでは、6月下旬〜7月のサガリバナのシーズンになると、多くのサガリバナで川が埋め尽くされるそうです。ちょっと時期が早かったですね……

予定より早く、90分ほどでカヌーは終了。ガイドパワー&いい天気のおかげですね。

カヌーを降りて休憩もそこそこにトレッキング開始。普段歩いている道とは、同じジャングルのよういてまた違うので、新鮮な感じ。

大自然です。

そんなジャングルを抜けると……

到着!ナーラの滝です!!

落差約25m。急角度で勢いよく水が流れているので、とても高く見えます。

滝壺は広く、深さも十分。

水に浸かって、汗を流します。ぷかぷか浮かんで、滝を眺めちゃいましょう。

足がつかないので、泳ぎが苦手な人は注意!

癒されますね〜

僕たちの後に到着したグループ。

どうやらあの沖縄を代表する「オリオンビール」のCM撮影グループだそう。せっかくなので、遠目から見学。

女優さんはカヌーを漕ぐなんてせず、悠々とフェリーで帰るのかなあ……

そんなこんなで、帰りもトレッキング&カヌーを満喫。

途中、スコールで全身ずぶ濡れになりながらも、2時間ほどで白浜港に到着。もうすこし遅かったら潮が引いて、遠回りするハメになるところだった……

西表の奥に流れる、ナーラの滝。体力が必要でとても大変でしたが、その分滝を目の前にした時の感動も大きかったです。

西表島には多くの滝が存在しており、まだまだ訪れたことのない滝もたくさんありますので、これから時間をかけて一つ一つご紹介したいと思います。

スタッフ 船越

レンタカーで行ける、のんびり絶景ドライブ2018/06/01

5月31日の西表島は晴れ。

6月からは天気の崩れる日が続く予報となっていたので、晴れている今日がチャンスとばかりに外へ。

島を巡り、レンタカーで回れる絶景&楽しいスポットを巡ってきたので、ご紹介します。

カヌーやトレッキングなどアクティブに体を動かすのもいいですが、一休みしてレンタカーでのんびりドライブはいかが?

出発は西表島の西部、上原港から車で20分ほどの浦内川へ。

浦内川は沖縄県内で最長の川で、川でありながら満潮時には海水が遡上します。

海の魚が泳いでいることも多く、過去にはホホジロザメが目撃されたこともあります。

川にかかる橋を渡っていくと、展望台が見えてきます。

この展望台からは、浦内流域に広がるマングローブが一望できます。

西表島には7種類のマングローブ植物が生息しているとされ、国内でこの全種類がそろっているのは西表島だけとされています。

もちろんそのマングローブたちもこの浦内川周辺に勢ぞろいしています。

さすがに遠すぎて展望台からでは見分けがつきませんが……笑

ではこの場所をスタートとして、東部の大原集落への唯一の道、県道215号線を南東へ進んでいきましょう。

ちなみにこの道も、全長53kmと沖縄県最長ですよ〜。

次の目的地は、観光地として島の外でも有名な「星砂の浜」。

県道から少し入り、住吉という集落を進んだ先にあります。

車を止め坂を下ると、視界が開けて、白い砂浜と青い海が広がっています。

昔はこの砂の全てが星砂だった、という噂もありますが、今はそれほど多くはありません。それでもかなりの数の星砂を見ることができます。

砂浜に手のひらをグッと押し付けて、手にくっついた砂を目を凝らして確認してみましょう。一回で多い時は10粒以上も付いていることもありますよ。

星の砂は名前に砂とありますが、通常の砂とは異なります。実は「有孔虫」という生き物の殻で、もとは生き物でした。

その生き物の死後、硬い殻だけが残り、砂浜に打ち上げられたものなのです。

県道に戻り、東へ進むこと20分……

「海中道路」に到着しました!

海の真ん中を貫くように作られた道路で、名前通り海の中を走っているような感覚になります。

金のヤマネコ像が目印!

この時期は雨が少なく、この日はかなりうっす〜〜らとでしたが、沖縄県最大の滝ピナイサーラを見ることもできます。

写真中央やや左の白い流れ。わかりますか……?

夏本番になれば雨も増えるので、もっとはっきりと見えます!

ここからは、西表島らしく緑のジャングルの中を進んでいく道路となります。建物はほぼ存在せず、信号も全くない道が10キロ以上続きます。

渋滞も信号もないのでついスピードが出てしまいますが、イリオモテヤマネコの交通事故を減らすため、島内の全区間で制限速度が40キロとなっていますので注意して走行してくださいね。

ご協力お願いします。

海中道路を過ぎるとしばらくは森の中が続きます。

そんな中、ちょっと開けた橋の上にでました。

そんなところでは、ぜひ海側の眺めてみてください!

山の上からから海を一望できます!

右側遠くに見えるのが石垣島、左にある黒い塊は昔に座礁してしまった船です。

まだまだ絶景ポイントは続きます。

駐車スペースと展望台、そしてなにより人が集まっていたら要チェック。絶景スポットの証です!

この展望台からは、八重山諸島を形成する島の8個のうち、波照間島と鳩間島以外の5つを見ることができます。

左のうっすら遠くに見えるのが石垣島。その手前、小さく平らにあるのが竹富島。

小浜島。朝ドラ「ちゅらさん」の舞台となった島で、西表島からの距離が近いのではっきりと見ることができます。

]

]

左から石垣、竹富、小浜。

この日は天気が良かったので、滅多に見ることができない、黒島、新城島も見ることができました!

とても遠くにある島で、標高も低いのではっきりとは写りませんが……

水平線の果てまで広がる青い海と、その中に浮かぶ多くの島々は一見する価値あり!

ぜひ一度、自分の目で確かめてみてください!

最後は由布島です。

いわずと知れた西表の観光名所で、知名度もナンバーワン!

由布島の水牛車観光を目当てに、石垣島からフェリーで渡って来る方も多いです。

この日も多くの水牛が、これから訪れるお客さんを運ぶためにスタンバイしていました。

水牛に揺られて、由布島へ。

あれが由布島。干潮時は干潟になるので、歩いて渡ることもできますよ。

水牛車の待ち時間の間は、ぜひかわいい水牛をじっくり観察してみてください。

こんなにリラックスした水牛が見られるかもしれませんよ〜。

今回ご紹介したポイント、島を半周ほど走る形となるので、全て回ると3時間ほど必要となります。

それぞれ島の西部〜東部の範囲に広く絶景ポイントがありますので、空いたスキマ時間にふらっと立ち寄るのもアリ。

気になった方は、ぜひ西表を訪ねてみてください。

みたことのない絶景が、待ってますよ〜。

スタッフ 船越

西表島の夜の昆虫たち2018/05/16

5月8日に梅雨入りが宣言された西表島。

例年より5日早い梅雨入りですが、まだあまり雨は降らず、30度を超える蒸し暑い日が続いています。

気温が上がってくると、様々な生き物が姿を現わすようになります。

朝は毎日、アカショウビンの「キョロロロ……」という声で目が覚めますし、ツアー中にもキノボリトカゲやキンバトなど、冬の間は見られなかった生き物が出てきます。

今日はそんな生き物たちの中でも昆虫、特に、昼間は隠れていて見つからないけど、夜になると出てくるものをいくつかご紹介します。

皆それぞれ特徴があって、よく観察すると面白いですよ。

サキシマヒラタクワガタ

夏の昆虫の代表といえばクワガタ。今も昔も子供には大人気で、昔はクワガタを戦わせて遊んだ、という大人も多いハズ。

この種類は八重山地方に固有のヒラタクワガタで、最大8センチ以上にもなります。

夜、街灯などのライトに集まる習性があるので、ホテルの部屋の明かりに飛んでくることもあるかもしれません。

パイナップルが好物なので、西表島ではパイナップル畑の近くに住んでいることもありますよ。

オオイクビカマキリモドキ

この虫、なんの仲間だと思いますか?

色はハチに似てるけど手はカマキリみたいだし……

正解は、カゲロウの仲間です。

捕まえるとカマキリそっくりの手で挟んできますし、ハチのように刺す真似をしてきます。

針はないので全然痛くはありませんが、いきなり飛んできたらハチかと思って驚いちゃいますよね。

サビモンルリオビクチバ

蛾といえば、茶色で鱗粉を撒き散らす、嫌われ者のイメージですが、なかにはこんなにキレイなものもいます。

このガも名前の通り、瑠璃色の帯とサビ色の模様がなんとも言えないカッコよさを漂わせています。

日本では石垣、西表の固有種ですが、沖縄本島でも少数ですが見つかっているようです。

自分で海を飛んで渡って行ったのでしょうか……?

ヨナグニサン

西表の昆虫を語る上で忘れてはいけないのがコレ。

羽を広げると15センチにもなる日本最大、いや世界最大との呼び声もある、ヨナグニサンです。

与那国島で発見されたためこの名前がつきましたが、石垣、西表にも数は少ないですが生息しています。

沖縄県の準絶滅危惧種で天然記念物のため、捕獲は厳禁!見るだけで楽しみましょう。

どうやら飛ぶのは下手らしく、バタバタと暴れてはあちこちに衝突し、なかなか写真を撮らせてくれませんでした……

これらの虫たち、夜は元気に飛び回っていますが、昼間は広大なジャングルのどこかに身を隠しています。

西表は特に、夜行性の生き物が多く住み、あのイリオモテヤマネコも主に夜間に活動します。

夜に現れる昆虫の多くは、街灯や自動販売機の明かりなどに引き寄せられるように集まりますので、そういった場所を探してみると、いろいろな昆虫に出会えます。

ぜひ滞在して、懐中電灯を手に夜の島を探検してみてください。

昼とはまた違った西表島の顔を見ることができるかもしれません……

スタッフ 船越

ゴールデンウィークはこれに決まり!みんなで水遊びツアー!2018/04/06

4月になりました。

つい先日まで、20度を下回る肌寒い冬だった気がしますが、気がつけば最高気温も27度。もはや夏に入ったと言っても過言ではない西表島。

この調子で気温が上がれば、5月頃には水遊びが待ちきれない季節となりそうです。

5月の連休、西表島で何をしようか……?そんな事を考えている方も多いハズ!

そんな方にお勧めしたいのがコレ!5月からの期間限定で開催!

「マングローブカヌー&キャニオニング体験」コースのご紹介です!

午前中はマングローブの森を眺めながらのカヌーで、川を進んでいくカヌー体験。西表イチのパワースポット、「ピナイサーラ」の滝はとても神秘的です。

午後からは、カヌー体験のまったりした雰囲気から一転、アクティブにキャニオニング体験。川に飛び込んだり滝に打たれたりと、西表の川遊びを満喫できちゃいます。

のんびり&ドキドキが1日に詰まった、夏限定の大人気コースです!

ツアーの開始はマングローブカヌーから。カヌーは初めての方でも安心。ガイドが丁寧にお教えします。

体力に自信のない方は二人乗りもできますよー。

カヌーで川を進んでいくと、やがて目の前が開け、特徴的なマングローブと、どこまでも広がる美しいジャングルが姿を現します。

ゆったりと漕いでいきましょー。

30分ほど漕いでいくと、角を曲がった先に突然、ピナイサーラが目に飛び込んできます。

遠くからでも十分な存在感ですが、滝の真下に行くともっと迫力がありますよ。

カヌーを降りたら、ジャングルトレッキングを15分くらい。

ピナイサーラに到着です!!

最大落差は55m。沖縄県で最大の滝です。

むしむしとした西表のジャングルですが、滝の周りは水しぶきが飛んできて、とても涼しいです。

滝を眺めながら一休み……

ランチは、ガイドお手製の八重山そば。

キャニオニングに向けて、しっかり食腹ごしらえしておきましょう!

午後からは、大見謝川(おおみじゃがわ)という川へ向かいます。

ここからは激しく動くので、安全のためヘルメットを装着。足のつかない場所もあるので、ライフジャケットも着用します。

森の中に入り、平坦な道を5分ほど歩くと……

いよいよキャニオニングの開始です!

まずは、冷たい水に体を慣らして……

ジャンプ!

ジャンプ!!

どんどん飛び込んじゃいましょう♪

天然のウォータースライダーもありますよー。

みんなで滝に打たれながら、「「はい、チーズ☆」」

クライマックスは高飛び込み!

3mの高さから飛び込むのはとても勇気がいりますよ……!

覚悟を決めて、ジャンプ!!!

飛んだ後は、自然と皆から拍手が起こります。

どんどん暑くなる、この時期の西表島旅行にぴったりの「マングローブカヌー&キャニオニング体験」コース、いかがでしたでしょうか?

遊びたい盛りで活発な子供たち、童心に帰って騒ぎたい大人の方にオススメです!

サニーデイと一緒に、西表島での最高の思い出、残しませんか?

少しでも気になった方は 090-6860-9533 西表島サニーデイ までお気軽にお電話ください!ご質問だけでももちろんOKです!

皆様のご来島、お待ちしております!

スタッフ 船越