西表島の大自然やツアー内容をご紹介

日本の端っこ・西表島の日常や島民しか分からないレアな情報も登場するかも!?

虫にぃにぃの今回の目的地は……2026/01/22

こんにちは。虫にぃにぃです。

今年もこの季節がやってきました。ニュースでは寒気の到来だとか、大雪だとかの報道をよく見るようになりました。西表島は無関係と思いきや、ここ最近は気温が15度を下回る日もあり寒さに震えています。この島に移り住んでから、年々寒さに弱くなっている気がしますね。

そこそこ忙しかった年末年始休みのラッシュも終わり、ここからは島民の冬休みの時間。ガイドの皆も、それぞれ実家に帰ったり旅行に行ったりしています。

今回の目的地は中央アフリカの国、カメルーン共和国です。

前回訪れたギアナよりは聞き馴染みがあるかもしれません。サッカーが強い国だったりしますが、正直なところ僕も何が有名なのかはほとんど知りません。日本人で行ったことのある人はあまりいないかもしれません。ネットで検索すると、アフリカを横断しているバックパッカーの人のブログなんかはヒットしますが、わざわざカメルーンで観光をするためだけに行く人は珍しそうです。

カメルーンはアフリカの中央、西部に位置する国で、公用語はフランス語と英語ですが、ほとんどの人はフランス語で会話をするそうです。さすがに空港やホテルの職員は英語が話せるでしょうが、僕はフランス語は全くわかりません。ギアナもそうですが、フランスは世界各国に植民地が多かった国なので、意外にフランス以外でも公用語となっているところが多いです。西表島を訪れる外国人の中でも、フランス人の方の割合はかなり多いので、少しはフランス語を勉強しておけばよかったかもしれません。

治安はアフリカの中ではマシな方といった感じ。他国との国境付近はかなり治安が悪く、外務省からも行かないでくださいと言われているレベルですが、今回行く予定の首都ヤウンデ付近はそこまででは様子。ですが街中でも強盗、スリ、タクシーでのぼったくりなどの犯罪は頻繁にあるようで、危険な旅になるかもしれません。

肝心なのは狙いの虫。実はカメルーンは虫好きの中では有名な国です。アフリカといえば砂漠やサバンナの印象が強く、虫がたくさんいそうなイメージはないかもしれません。しかしカメルーンを含む中央アフリカは赤道の真下の国。環境で言えば東南アジアや南米と同じ、熱帯雨林のジャングルが広がっています。熱帯雨林といえば昆虫の宝庫です。

しかし、アフリカのジャングルにはカブトムシやクワガタがあまりいません。代わりにハナムグリという大型のコガネムシの仲間が栄えています。世界最大のハナムグリであるゴライアスオオツノハナムグリなんかは聞いたことがある人がいるかもしれません。

とはいえ、ゴライアスを見つけるのはなかなか厳しいと聞いていますので今回は狙わないつもりです。というより、虫採りの場所や虫採り用のホテルが予約できた今までの旅と違い、情報の少ないカメルーンはぶっつけ本番。虫採り案内をしてくれる村人がいる村へ行くことは決めていますが、そこから先はノープランですので何がいるのかはわかりません。全く何もいないというのは考えづらいですが、狙いの虫が見つかる保証はありません。

そんないい加減な旅ですが、ぜひ見たいと思っている虫がコチラ。

ホウセキカミキリの仲間。名前の通り宝石のような美しさです。

この標本は購入したもので、生きている姿を目にしたことはありません。カミキリムシはほとんどが植物の害虫になり得るので、日本の法律では生きたままの輸入ができません。動いている姿を見ることができるのは海外へ行った人の特権です。

この美しいカミキリを、自分の手で捕まえるのが、カメルーンでの目標です。

カメルーンは日本人が観光で行く場合でもビザの取得が必要な国です。たいていの国にはビザなしで行ける日本のパスポートですが、珍しい国に行こうとするとやっぱり必要なようです。

そのビザの取得を事前にやっておかなければならないのですが、これがもう大変。必要な書類が多すぎます。パスポートや予防接種証明書はもちろん、飛行機のチケットにホテルの予約確認書。旅行の日程表や貯金残高証明書などなど。こんなものが必要なのか?というものも多いですが、旅行者の身元が確かなものか、旅行から帰ってくるための十分なお金を持っているかを確認するために必要なんでしょうね。

書類が多いのはまあいいとして、面倒なのはその全てを英語に翻訳しなければいけないこと。パスポートや飛行機のチケットなんかはそのままコピーするだけですが、他の書類は自分で作りました。ネットでテンプレートを拾ってきて、それを自分で翻訳したものをエクセルで作りました。親や会社のサインが必要な書類もあったので、それもなんとか作成して提出。ビザの発行にかかるお金は約三万円。旅行前から高い出費です。これで書類に不備があったりしてビザが発行されなくても、払ったお金は戻ってこないというハードな仕様です。

幸い、後日無事に発行されました。なんとかカメルーンに旅立つことはできそうです。

この記事を書いているのは出発前のことなので、パソコンの前でキーボードを叩いている今の自分にもこの旅がどんな展開でどんな結末になるのか、どんな虫と出会えるのかはさっぱりわかっていません。書類を忘れてカメルーンの空港で入国もできずに帰国……ということにならないように気をつけなければなりませんね。

次の更新はカメルーンから帰ってきてからになります。狙いの虫が採れたのか、はたまた何も見つけられずに帰ってくるのか。お楽しみに……

Yahooニュースに掲載されました。2026/01/09

Yahoo ニュースのエキスパートである秋元祥治さんに、サニーデイの取り組みをご紹介頂きました。

競合他社が多い西表島のアクティビティ業界で、虫にぃにぃツアーをヒットに持ち込んだポイントとは?

ツアー内容よりも、いかに自社の強みを見出すかが書かれています。

宜しければ読んでみてください。

八重山毎日新聞に取り上げて頂きました。2026/01/07

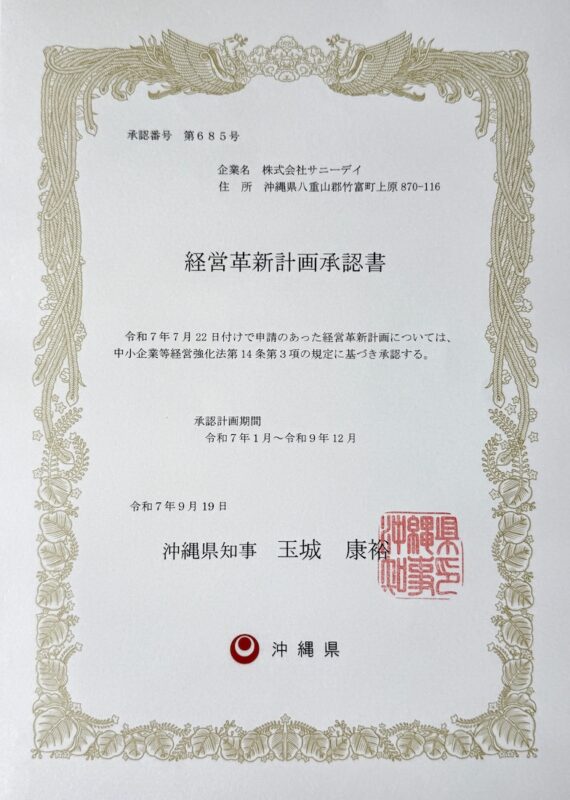

虫にぃにぃツアーの沖縄県経営革新計画承認にあたり、前泊竹富町長へ報告に訪れた件が八重山毎日新聞(1/7付)に掲載されました。

全ては計画書作成のサポートを頂いた竹富町商工会の皆様、沖縄県産業振興公社の皆様の実績でございます。どうも有難うございました!

今年も虫にぃにぃツアー、頑張って参ります。どうぞ宜しくお願いします。

虫にぃにぃのツアーが沖縄県の「経営革新計画」として承認されました。2025/11/05

虫にぃにぃの「生き物観察ツアー」&「虫探しナイトツアー」が、新しい取り組みとして沖縄県の「経営革新計画」として承認されました。

他には無い「虫」というジャンルにフォーカスしたツアー内容が、革新的とご評価頂いております。

虫にぃにぃの昼・夜ツアー共々、改良・パワーアップを続けてより良いものにして参ります。

引き続き応援を宜しくお願い致します!

虫にぃにぃ、青く輝くモルフォチョウを捕獲!2025/07/18

南米を代表する蝶といえば、メタリックブルーに輝く翅をもつモルフォチョウ。

今回はモルフォをはじめとした南米の綺麗な蝶をご紹介します。

休みの取れる時期と、一番の目標だったタイタンオオウスバカミキリが現れる時期を考えた結果、雨季に訪れることになった今回の旅行。さすがジャングルだけあって、1日に何度かは、西表に住んでいてもなかなか体験しないような土砂降りがありました。そんな雨の日は蝶がほとんど飛ばないため捕まえるのは苦労しましたが、数少ない晴れ間で精一杯見つけてきました。

ここ仏領ギアナには何種類ものモルフォが生息していますが、今回は天気が悪いのか時期が悪いのか、捕まえたのは一種類だけ。目撃だけなら何種類かはしたんですが、網には入らず……。これに関してはリベンジの必要がありますね。

そんなわけで、捕まえた唯一のモルフォがこちら。

全身青色のモルフォを期待していた方、ごめんなさい。そういったモルフォも採りたかったんですが、今回はこれだけでした。これはアキレスモルフォ、という名前のモルフォチョウ。実はモルフォにもいろいろあって、わりかし地味目なものもいます。

モルフォはその美しさが有名な蝶で、イラストや漫画などの創作物にもモルフォをモデルにしたようなデザインの蝶がよく見られます。しかし、虫マニアの中には、そのデザインを見てモヤモヤする人もいたり……

実はモルフォは翅の表面は綺麗ですが、裏面はびっくりするくらい地味。ジャノメチョウの仲間らしくいくつかの目玉模様はありますが、基本的に茶色一色です。なので、イラストで両面ともキラキラの蝶を見ると、これは虫に詳しくない人が描いた絵だな、と思っちゃいます。

こちらは蝶を集めるトラップ。底の部分にバナナを仕掛けると、蝶は隙間から入ってバナナを食べます。お腹いっぱいになった蝶は出口のない上方向へ飛んでいくので逃げられなくなる、というもの。小型で手荷物に入るサイズのものをいくつか持って行きました。

トラップはホテルの人が設置してくれるものもあり、お金を払ってバナナを購入することで利用できます。大掛かりなトラップを日本から持っていくのは手間がかかるので、ありがたいサービスです。

マエモンジャコウアゲハの一種のように見えますが、調べてもよくわかりません。というのも、南米はとにかく昆虫の種類が多く、その中の多くにはまだ名前が付けられていません。さらに生息している昆虫を網羅した図鑑などほとんどないので、名前を調べるだけで一苦労です。基本的に、巨大だったり、有名だったり、見た目が特徴的だったりする一部の虫しか名前はわかりません。この蝶も経験上と特徴から、アゲハチョウの仲間ということがわかるくらいです。

西表島にも生息するアオスジアゲハという蝶の仲間だと思います。2頭が追いかけっこをしているところをまとめて採りましたが、模様が違うのは同じ種のオスメスだからか、それとも違う種なのかすらわかりません。この底の見えないような昆虫の種類の豊富さが、熱帯雨林の魅力ですね。

今回はそれほどアゲハチョウの仲間を見かけることがありませんでした。代わりによく見るのはこのドクチョウの仲間。ドクチョウはそのほとんどの種類が南米大陸に住んでいて、日本にいると名前を聞くことすらないかもしれませんね。

幼虫の頃に毒のある植物を食べることでその毒を成虫になっても体に蓄えています。そしてその派手な色で警告を発しながら、堂々と飛び回るため捕まえるのは意外と簡単です。この蝶の仲間もかなりの種類がいて、オスメスで模様が違ったり、時には生まれた季節で模様が違うなんてこともあるので区別が難しいです。

実は南米にはモルフォ以外にも有名な蝶がもう一ついます。その名はミイロタテハ、学名からアグリアスと呼ばれるその蝶も密かに狙っていたんですが、今回は見かけることすらできませんでした。

ミイロタテハはその美しさと種類の多さ、そして捕まえる難しさから、19世紀ヨーロッパの時代から皆の憧れの昆虫。幼虫が麻薬の原料であるコカの葉を食べることから飼育もできず、成虫は高いところを高速で飛ぶため、トラップで採るしかないという幻の蝶です。昔のヨーロッパではこの蝶の標本1匹に何百万という値段がつき、この蝶を担保に銀行がお金を貸してくれたという、まさに人を狂わせる虫でしょう。

そんな蝶が見られなかったのは残念ですが、また次回も仏領ギアナを訪れる楽しみができたと思うことにします。これだけの種類の昆虫がいるので、何回行っても飽きるということはないはず。また少し時期をずらして行ってみるのも面白そうです。

以上、虫にーにーの南米仏領ギアナ編でした!

次回の海外遠征の目的地はまだ未定ですが、次はどんな昆虫に出会えるか楽しみです。

人生で一度は行ってみたい国があるんですよねー。南◯◯◯◯の◯◯◯?

はたまたリベンジで南米〇〇ー?